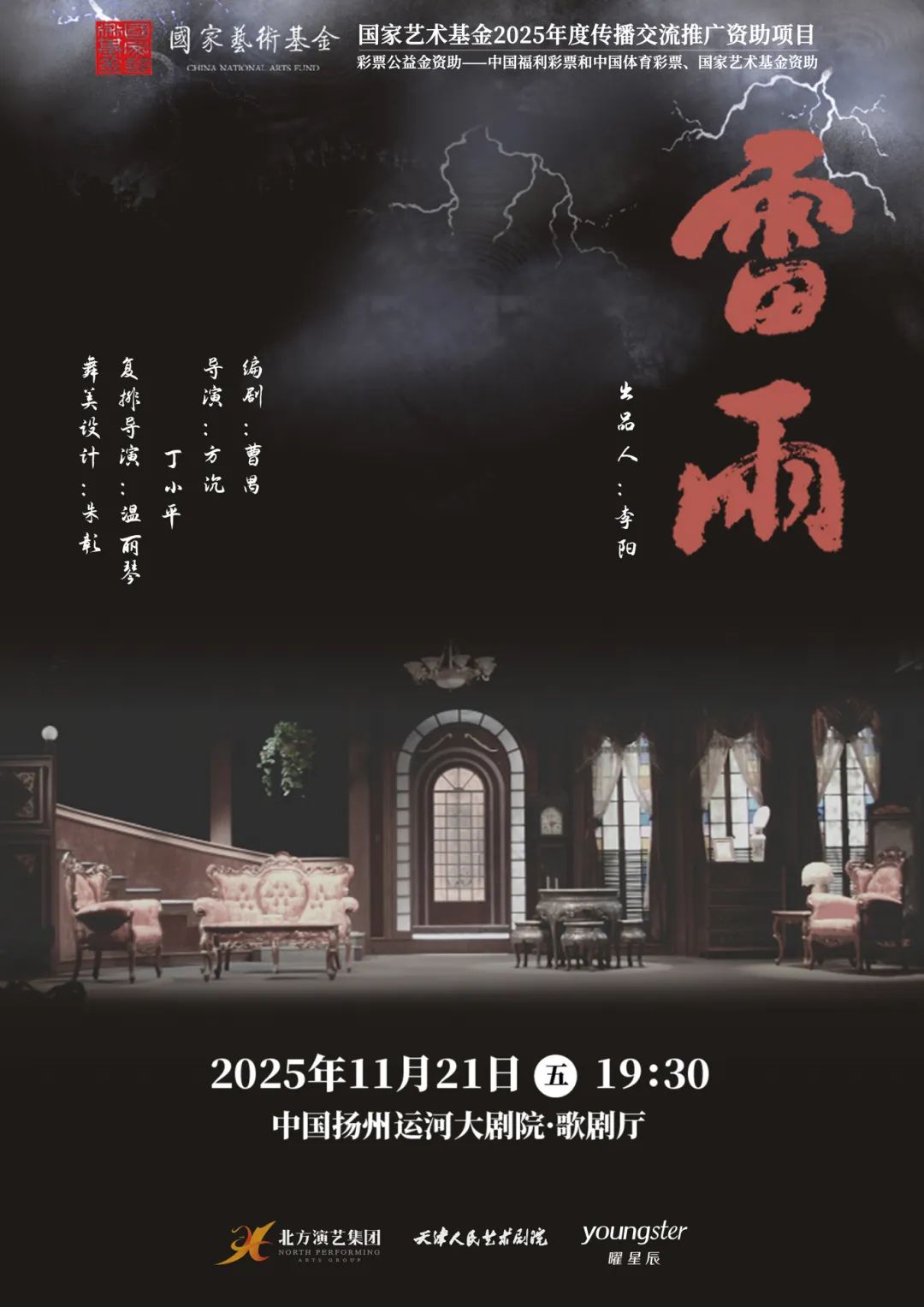

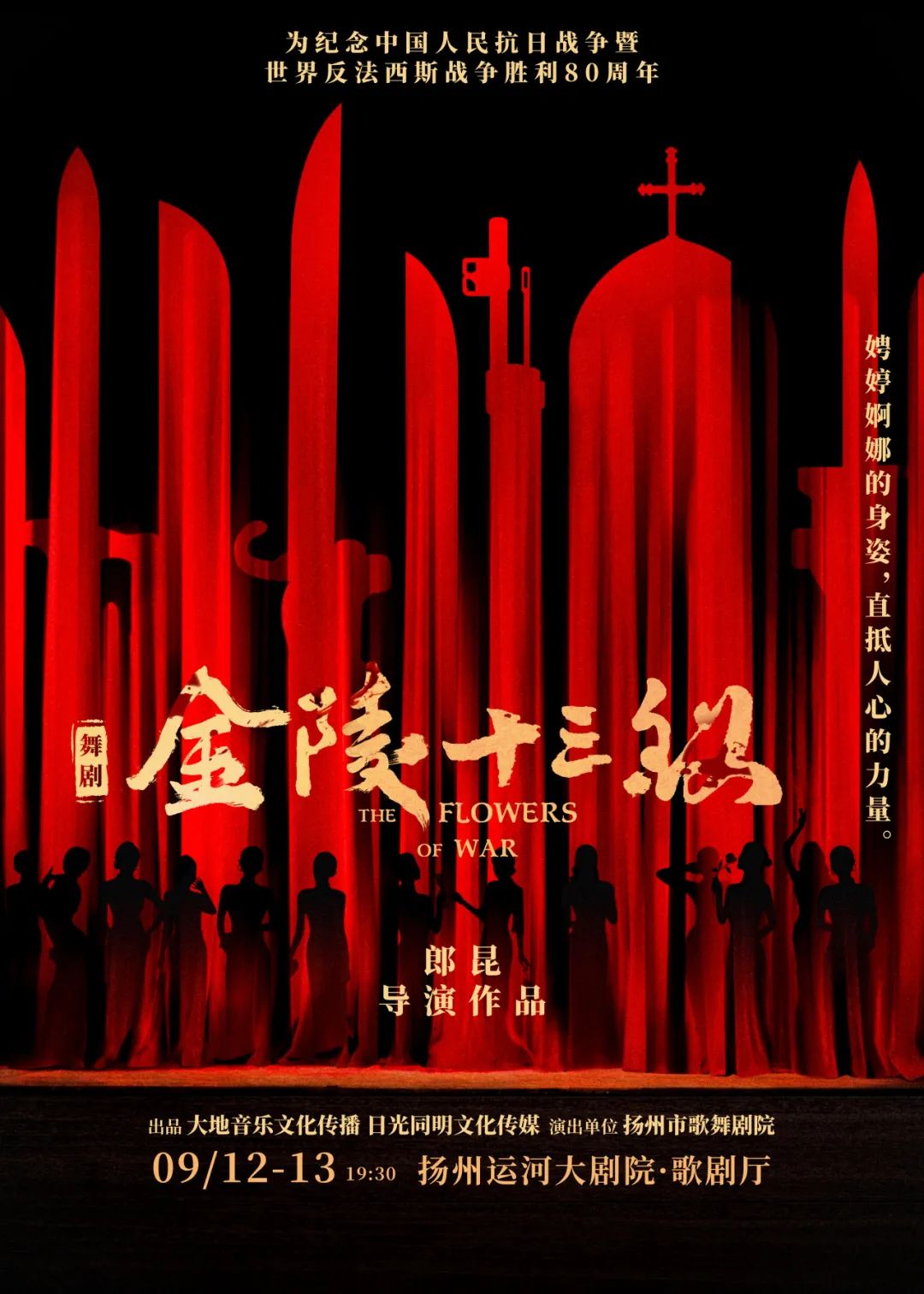

《金陵十三钗》

娉婷婀娜的身姿,直抵人心的力量。

以血泪记忆为底色,铸就和平丰碑;

以无畏行动为笔触,勾勒民族脊梁;

以青春生命为火焰,点燃希望之光。

在南京城最黑暗的历史褶皱里,藏着一个关于救赎与牺牲的故事。这个曾被文字镌刻、被影像定格的故事,如今在舞剧《金陵十三钗》中找到了撼人心魄的表达方式。

1937年,南京城陷,山河破碎。在那段腥风血雨的日子里,一群女学生与秦淮歌女在战火中相遇,共同书写了一段感人至深的故事。

郎昆首部执导舞剧

舞剧《金陵十三钗》由中国电视文艺领域的领军人物——郎昆执导。

他是央视春晚五度执棒的资深导演,也是《星光大道》《朗读者》等爆款节目的幕后推手;从电视文艺到舞台艺术,他怀揣38年创作积淀,将文学经典《金陵十三钗》淬炼成震撼人心的舞台史诗。

作为他首次尝试运用新颖的舞蹈语言来诠释历史的作品,郎昆不仅亲自操刀,带领的创作团队同样星光熠熠:著名作曲家方鸣作曲,著名舞美设计师尚天宝舞台设计,著名编导魏思佳、张媛任总编导,汇聚了优秀青年舞蹈家们领衔主演,扬州歌舞团近百位演员参演。

为重现历史真貌,舞剧《金陵十三钗》自筹备起便秉持极致匠心。创作团队多次深入南京实地采风,在泛黄的史料中追寻真相,于纪念馆长廊间感悟历史,从魏特琳教授的日记里汲取力量,力求让每个细节都承载着历史的厚重。

为重现历史真貌,舞剧《金陵十三钗》自筹备起便秉持极致匠心。创作团队多次深入南京实地采风,在泛黄的史料中追寻真相,于纪念馆长廊间感悟历史,从魏特琳教授的日记里汲取力量,力求让每个细节都承载着历史的厚重。 “我们导演组经过了三年时间准备,才推出了这样一部大剧。”郎昆坦言,“推动过程很不容易,因为每推动一步,我们的心灵都会受到一次震撼,每完成一幕创作,所有参与的人员除了汗流浃背,经常都是泪流满面。”

“我们导演组经过了三年时间准备,才推出了这样一部大剧。”郎昆坦言,“推动过程很不容易,因为每推动一步,我们的心灵都会受到一次震撼,每完成一幕创作,所有参与的人员除了汗流浃背,经常都是泪流满面。”

珠玉在前

“十三钗”如何再造经典

小说、电影珠玉在前,舞剧《金陵十三钗》如何在小小舞台上,呈现一场荡气回肠的表演? 舞剧对人物进行了细腻而深刻的刻画。在传统舞剧中往往围绕一两位主角展开,而《金陵十三钗》则通过十余位性格迥异的女性角色,在舞台上构建了一幅战争阴影下的生命图景。沉稳的玉墨、明艳的红菱、青涩的豆蔻……每一个都以独特的舞蹈语言,诉说着她们的挣扎、恐惧与觉醒。

据南京大屠杀遇难同胞纪念馆的史料记载,1937年的南京,无数女性在暴行中遭受难以想象的苦难,而“十三钗”正是这一群体的艺术化身。主创团队以细腻的肢体语言,试图让那些被历史长河淹没的女性,重新出现在观众的视野里。并通过对这些女性形象的立体刻画,让战争的残酷被映照得更加刺目。

在剧情架构上,《金陵十三钗》通过双线并行的叙事设计:在历史真实与艺术表达之间架起桥梁。其一是女学生书娟视角下的玉墨,其二是玉墨视角下的战争。两条线索相互映照,既保持了历史事件的严肃性,又通过人物关系的演变,让当代观众能够与当时的苦难产生情感连接——是对暴行的愤怒,对人性光辉的敬意,以及对和平的珍视。

在剧情架构上,《金陵十三钗》通过双线并行的叙事设计:在历史真实与艺术表达之间架起桥梁。其一是女学生书娟视角下的玉墨,其二是玉墨视角下的战争。两条线索相互映照,既保持了历史事件的严肃性,又通过人物关系的演变,让当代观众能够与当时的苦难产生情感连接——是对暴行的愤怒,对人性光辉的敬意,以及对和平的珍视。

而这部舞剧的灵魂,不仅是体现在剧中的一个个人物上,还有以写实和虚构并存的舞台美学风格。